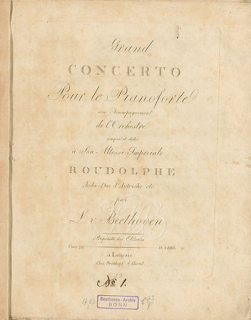

ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 作品73 1809年完成,1811年初演

当団では、前回の演奏会で取り上げた交響曲第5番「運命」に続き、ベートーヴェンの5番の演奏となります。

ベートーヴェンの「傑作の森」(1804年からの10年間)と言われている中期の作品の中でも傑作中の傑作であることは異論のない作品です。

彼の最後のピアノ協奏曲であり、彼のあらゆる楽器での協奏曲でも最後の作品です。

ベートーヴェン自身もピアノの名手であったがゆえに「協奏曲」という分野の作品はこれで完成した。ということなのかもしれません。

みなさま「皇帝」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

この曲の「皇帝」という副題はベートーヴェン自身が付けたものでもなく、当時ウィーンを占領したナポレオンに献呈したものでもありません。(曲はベートーヴェンのパトロンだったルドルフ大公に献呈されています。)

時まさにナポレオン戦争の真っ最中で、オーストリア戦役にて、ウィーンがフランス軍に占領され巨額な賠償金を課せられた年の作曲です。当時のウィーンは戦火に巻き込まれ荒廃していた中で作曲されました。

「皇帝」といえばナポレオンを連想させますが、第3交響曲「英雄」を、ナポレオンに捧げたとはいえ自分の故郷を蹂躙した皇帝のために作曲したとはちょっと思えません。

この副題には諸説ありますがその威風堂々とした曲想から後世の人が名づけたようです。

第1楽章 Allegro.

その名にふさわしい変ホ長調のオーケストラによる堂々とした全奏から始まり、いきなりピアノによる華々しいカデンツァが演奏されます。

それまでの協奏曲の常識を覆す、この導入部は発表された当時は相当センセーショナルであったのはでないかと思います。

この序奏で聴衆の耳を演奏に釘づけにする手法こそ、後のロマン派の作曲家の協奏曲で用いられる手法の元祖なのです。

序奏のあとは古典派の常識にそった展開を見せていきますが1楽章の演奏時間の長さも当時では常識はずれの長さだったのです。

従来の協奏曲では、1楽章の終結部ではソリストの名人芸を披露するためにカデンツァが挿入されていておりましたが、ここでもベートーヴェンは常識を打ち破り「カデンツァ不要」としています。

第2楽章 Adagio un poco mosso.

いかにもベートーヴェンらしい、ロマンスあふれる旋律に満ち溢れた楽章です。

この美しさは情熱や告別といったベートーヴェンのピアノソナタに通じるものを感じます。

ベートーヴェンは、その肖像画の印象が強烈なためかどちらかというと、運命や交響曲第7番といった、硬派なイメージがありますが筆者はこういった美しいメロディーもベートーヴェンならではと感じています。

音楽的には、拡大された2部形式のようでもあり3部形式のようでもあります。

曲は止まることなくそのまま3楽章へ突入します。

筆者は、このオーケストラではトランペットを吹いております。

悲しいかなこの美しい第二楽章ではトランペットはお休みなのです。

しかし私はこの楽章が美しいメロディーと和声に満ち溢れており大好きなのです。

ベートーヴェンの時代のトランペットはバルブやキーというものがなく、打楽器(ティンパニ)を補完する役目をする楽器でした。

当時のトランペットではこの美しいメロディーは演奏することは不可能だったので仕方がないことですが。。

第3楽章 Rondo Allegro - Piu allgero .

ロンド( Rondo )というのは輪舞曲と日本語で訳されます。

通常は、複数の舞曲をA-B-A-Bというような形で進んでいきます。

この曲では、左手は3拍子2つ(6/8拍子)でリズムを刻んでいますが、右手のメロディーは2拍子を3つで進んでいきます。

うまくかみ合わないと踊ることが出来ない音楽になってしまいます。

オーケストラの伴奏でもピアノと同じようにリズムとメロディーが別々の拍子で音楽を進めます。

曲はピアノとティンパニだけで静かに閉じそうになりますが、最後は息を吹き返すかのようなピアノの躍動感あふれたパッセージとオーケストラの全奏で華やかに幕を閉じます。(S.S)

ページ

▼

2016/02/11

2016/02/07

J.ブラームス/交響曲第3番 ヘ長調 Op.90

ブラームスの3番目の交響曲であるヘ長調作品90は、1883年、ブラームス50歳の年に作曲されました。この曲を作曲している間は保養のためヴィースバーデンで過ごしていましたが、他の創作には一切手を付けず、この交響曲にのみ専念していました。

ヴィースバーデンの住居はブラームスにとってことのほか気持ちのよい家であり、彼は「この素晴らしさはこんな鉄のペンでは書き表すことができない」と友人に述べています。このような気持ちも手伝い、作曲はとても順調に進んだようです。

初演は1883年12月2日、ハンス・リヒター指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によってウィーンで行われました。

第1楽章の冒頭部、F-As-Fの3つの音から始まるこの動機はこの交響曲を組み立てる上で基本となる音列であり、以後何度となく使用され、またこれが形を変えて新しい主題を生み発展していきます。

ヘ長調を中心としながらも、イ長調に転調した際のクラリネットの暖かく牧歌的な旋律、展開部のビオラやチェロの情熱的で心に訴えかけてくるかのような嬰へ短調のメロディなどの多様な表情を混え、ブラームス独自の熱情や円熟した手法を感じられる楽章となっております。

第2楽章は、ヘ長調の上属調のハ長調で書かれており、平和な牧歌風ののどかな雰囲気が印象的な楽章となっています。

今にも小鳥のさえずりや小川のせせらぎが聞こえてきそうなクラリネットやオーボエの旋律、遠い山の教会から聞こえる賛美歌のようなトロンボーンのハーモニーが静かに響き、思わず天上へ誘われるかのような感覚を抱くのではないでしょうか。

交響曲での第3楽章はメヌエットやスケルツォが一般的ですが、ブラームスは間奏曲的な位置付けでこの楽章を書いています。

調性はハ短調で、冒頭部のチェロのむせび泣くような旋律が涙を誘います。

中間部は木管楽器を中心に、移ろう気分を表すかのような旋律が変イ長調で奏でられますが、また悲しみが溢れるかのようにハ短調に戻り、冒頭部の旋律が今度はホルンが奏で、オーボエに引き継がれます。

第4楽章はヘ長調ではなくへ短調を中心としており、弦楽器とファゴットによるうねるような旋律に始まり、2・3楽章では一部を除き使われていなかった金打楽器も総動員し、曲中でもっとも激しい曲調となります。時折牧歌的な部分も見せつつ、中間部では、神の声を表すとされるトロンボーンに導かれ、オーケストラの全奏により、最後の審判のような場面が訪れます。なおも激しい曲調は続きながらも、ある時一変して静かになり、ヴァイオリンが第1楽章冒頭の動機を奏で、救いをもたらすかのようなヘ長調の和音で終止します。

ヴィースバーデンの住居はブラームスにとってことのほか気持ちのよい家であり、彼は「この素晴らしさはこんな鉄のペンでは書き表すことができない」と友人に述べています。このような気持ちも手伝い、作曲はとても順調に進んだようです。

初演は1883年12月2日、ハンス・リヒター指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によってウィーンで行われました。

第1楽章の冒頭部、F-As-Fの3つの音から始まるこの動機はこの交響曲を組み立てる上で基本となる音列であり、以後何度となく使用され、またこれが形を変えて新しい主題を生み発展していきます。

ヘ長調を中心としながらも、イ長調に転調した際のクラリネットの暖かく牧歌的な旋律、展開部のビオラやチェロの情熱的で心に訴えかけてくるかのような嬰へ短調のメロディなどの多様な表情を混え、ブラームス独自の熱情や円熟した手法を感じられる楽章となっております。

第2楽章は、ヘ長調の上属調のハ長調で書かれており、平和な牧歌風ののどかな雰囲気が印象的な楽章となっています。

今にも小鳥のさえずりや小川のせせらぎが聞こえてきそうなクラリネットやオーボエの旋律、遠い山の教会から聞こえる賛美歌のようなトロンボーンのハーモニーが静かに響き、思わず天上へ誘われるかのような感覚を抱くのではないでしょうか。

交響曲での第3楽章はメヌエットやスケルツォが一般的ですが、ブラームスは間奏曲的な位置付けでこの楽章を書いています。

調性はハ短調で、冒頭部のチェロのむせび泣くような旋律が涙を誘います。

中間部は木管楽器を中心に、移ろう気分を表すかのような旋律が変イ長調で奏でられますが、また悲しみが溢れるかのようにハ短調に戻り、冒頭部の旋律が今度はホルンが奏で、オーボエに引き継がれます。

第4楽章はヘ長調ではなくへ短調を中心としており、弦楽器とファゴットによるうねるような旋律に始まり、2・3楽章では一部を除き使われていなかった金打楽器も総動員し、曲中でもっとも激しい曲調となります。時折牧歌的な部分も見せつつ、中間部では、神の声を表すとされるトロンボーンに導かれ、オーケストラの全奏により、最後の審判のような場面が訪れます。なおも激しい曲調は続きながらも、ある時一変して静かになり、ヴァイオリンが第1楽章冒頭の動機を奏で、救いをもたらすかのようなヘ長調の和音で終止します。